Friedrich Gilly (1772 bis 1800)

zum 250. Geburtstag

Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Ressourcen im Jubiläumsjahr 2022 (bis 2024)

16. Februar 2022

Vortrag und Gedenken: Friedrich Gilly am 250. Geburtstag

Die Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft Berlin, der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg und der Ev. Friedhofsverband Berlin Stadtmitte luden am 16. Februar, dem 250. Geburtstag von Friedrich Gilly, zu Vortrag und Gedenkveranstaltung ein.

Der große preußische Architekt gehörte zu den ersten Professoren an der Berliner Bauakademie, war Mitarbeiter von Carl Gotthard Langhans im Oberhofbauamt und Lehrer von Carl Ferdinand Langhans und Karl Friedrich Schinkel (beide 1781 geboren).

Mit Professor Dr. Fritz Neumeyer konnte ein hochkarätiger Kenner Friedrich Gillys und seiner Zeit gewonnen werden. Fritz Neumeyer legte in Wort und Bild das nur kurze, aber für die Baugeschichte äußerst wirksame Architektenleben dar. Im Anschluss gab es Gelegenheit, am Grab des Architekten David Gilly, des Vaters, einige Worte zu sprechen. Das Grab Friedrich Gillys befindet sich in Karlsbad, wo er während einer erhofften Genesungsreise 1800 verstarb.

Pandemiebedingt mußte die Veranstaltung auf 20 Personen begrenzt werden. Veranstaltungsorte waren die klassizistische Kapelle der Friedhöfe vor dem Halleschen Tor und das Berliner Ehrengrab von David Gilly auf dem Friedhof II der Jerusalems- und Neuen Kirchgemeinde, Mehringdamm 21, 10961 Berlin-Kreuzberg.

16. Februar 2022

„Gegensätze und Einheit - Carl Gotthard Langhans, David und Friedrich Gilly“

Autor: Dr. Hans-Henning Grote (Hannover), veröffentlicht zum 250. Geburtstag von Friedrich Gilly.

Auf diese Webseite unter Texte und zum direkten Download hier:

Grote_Gegensätze und Einheit. Friedrich [...]

PDF-Dokument [4.5 MB]

16. Februar 2022, F.A.Z. Feuilleton

„Baumeister ohne Bauten“

von Ulf Meyer

F.A.Z. (Bezahlartikel): https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/architekt-friedrich-gilly-ein-baumeister-ohne-bauten-17807871.html

(Ein Link zum Artikel ohne Bezahlschranke findet sich ganz unten auf folgender Website: https://www.paretz-verein.de/seite/346853/friedrich-gilly.html)

16. Februar 2022, Märkische Oderzeitung

„Der erste Romantiker“

Christina Tillmann im Gespräch mit Prof. Dr. Christofer Herrmann

MOZ (Bezahlartikel): https://www.moz.de/nachrichten/kultur/kulturgeschichte-der-erste-romantiker-zum-250.-geburtstag-von-friedrich-gilly-62682041.html

13. April 2022, Der Löwe - das Portal für das Braunschweigische

Die „Wiedergeburt der Architektur“: Der berühmte Berliner Baumeister Friedrich Gilly schuf auch das Vieweghaus am Burgplatz

Dreiteiliger Online-Artikel von Bernd Wedemeyer

Lange Nacht der Wissenschaften Berlin

Sonnabend, 2. Juli 2022, 21–23 Uhr

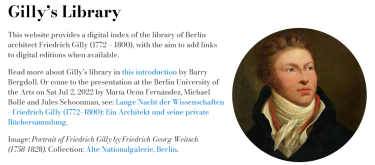

Friedrich Gilly (1772–1800): Ein Architekt und seine private Büchersammlung

Buch- und Webvorstellung mit María Ocón Fernández, Michael Bollé und Jules Schoonman in der Universitätsbibliothek der Universität der Künste Berlin.

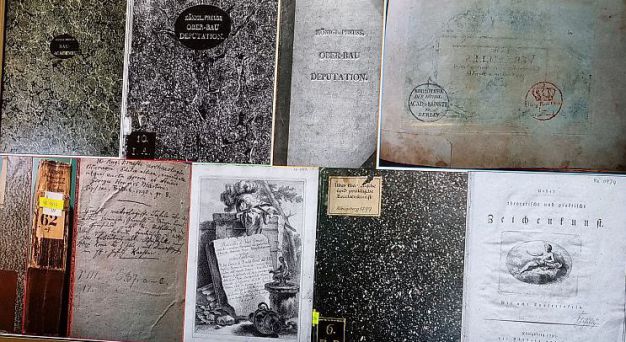

Präsentation wertvoller Exemplare aus der Büchersammlung Friedrich Gillys.

Die Bibliothek der heutigen Universität der Künste Berlin gehört wegen der historischen Bestände aus ihren Vorgängerinstitutionen, wie der „Königlichen preußischen Akademie der bildenden Künste und mechanischen Wissenschaften“ (1696) oder der „Bauakademie“ (1799), zu den ältesten Bibliotheken Berlins. In einem mehrjährigen Forschungsprojekt hat die Kunst- und Architekturhistorikerin María Ocón Fernández die seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen geltende private Büchersammlung des Architekten und Professors an der Bauakademie, Friedrich Gilly, erforscht: Die Büchersammlung Friedrich Gillys (1772–1800). Provenienz und Schicksal einer Architektenbibliothek im theoretischen Kontext des 18. Jahrhunderts, Berlin 2019.

Mehr lesen: https://www.udk-berlin.de/veranstaltung/ausbildung-von-architekten/

Gilly’s Digital Library

This open source project by architect Jules Schoonman (Delft University of Technology Library) and art and architectural historian María Ocón Fernández (Freie Universität Berlin) provides a digital index of Friedrich Gilly’s book collection, building on the research published in Die Büchersammlung Friedrich Gillys (2019). Gradually, digital editions of matching titles held by libraries worldwide are added to the website. In collaboration with the library of the Universität der Künste Berlin, a selection of original surviving works will become digitally available.

9. September bis 16. Oktober 2022

Ausstellung im Museum Knoblauchhaus

„Friedrich Gilly (1772‒1800). Kubus, Licht und Schatten“

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier

Wissenschaftliche Koordination: Dr. Jan Mende, Stiftung Stadtmuseum Berlin

Der im Alter von 28 Jahren verstorbene Friedrich Gilly galt bei seinen Zeitgenoss:innen als Künstlergenie und kommender Erneuerer der Architektur. Er war der Kopf der jungen Generation Berliner Architekten. Sein kompromissloses Werk stellt eine direkte Verbindung des europäischen Klassizismus zur modernen Architektur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart her. Radikal wie kein anderer zielte er aufs Ganze: Baukunst wurde zur treibenden Kraft der gesellschaftlichen Erneuerung.

Veranstaltungsort: Museum Knoblauchhaus, Poststraße 23, 10178 Berlin

https://www.stadtmuseum.de/ausstellungen/friedrich-gilly-1772-1800

9. bis 11. September 2022 (Freitag bis Sonntag)

Wissenschaftliche Fachtagung

„250 Jahre Friedrich Gilly (1772–1800)“

Stiftung Stadtmuseum Berlin, in Kooperation mit dem Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik, Humboldt-Universität zu Berlin; wissenschaftliche Leitung und Koordination: Dr. Jan Mende,

Stiftung Stadtmuseum Berlin

In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag Friedrich Gillys zum 250. Mal. Ein guter Anlass, sich dieses Ausnahmekünstlers der Umbruchzeit um 1800 zu nähern – knapp

40 Jahre nach der letzten großen Gilly-Ausstellung im damaligen Berlin Museum.

Der im Alter von 28 Jahren verstorbene Friedrich Gilly galt seinen Zeitgenossen als Künstlergenie und kommender Erneuerer der Architektur. Trotz seiner Jugend war er der Kopf der Berliner

Architektenszene: „Ein Liebling des Himmels und der Menschen, ein Künstler der edelsten Art.“ Später schätzte man Gilly als Frühvollendeten, der dem jüngeren Karl Friedrich Schinkel lediglich die

Bahn geebnet hätte. Dabei stellt sein kompromissloses Werk eine direkte Verbindung des europäischen Klassizismus zur modernen Architektur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart her. Radikal wie kein

anderer zielte er aufs Ganze: Baukunst war für ihn eine treibende Kraft für gesellschaftliche Erneuerung!

Gäste sind herzlich willkommen. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt.

Teilnahmegebühr 50 €, ermäßigt für Studierende: 30 €, Ticketkauf nur im Museumsshop des Museums Nikolaikirche möglich (gleich neben dem Knoblauchhaus).

Anmeldung bis zum 31. August 2022 über Stadtmuseum Berlin – Dr. Jan Mende, E-Mail: jan.mende@stadtmuseum.de

https://www.museumsportal-berlin.de/de/veranstaltungen/250-jahre-friedrich-gilly-1772-1800/

Sonntag, 11. September 2022

Teil des Programms der wissenschaftlichen Fachtagung „250 Jahre Friedrich Gilly (1772–1800)“:

16 Uhr: Führung auf den Friedhöfen vor dem Halleschen Tor: Berlin um 1800

Die Friedhöfe vor dem Halleschen Tor sind neben dem Dorotheenstädtischen Friedhof die bedeutendste historsche Friedhofsanlage in der Mitte Berlins. Wir beginnen an der Langhans-Gedenkstätte im Mausoleum Massute, wo wir über die Berliner Topographie um 1800 und die Gründe für die Errichtung der Friedhöfe (ab 1735) an diesem Ort informieren. Danach führen wir mit Erläuterungen zu den Ehrengrabstätten von Carl Ferdinand Langhans, David Gilly, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff/Antoine Pesne, zum Mausoleum Eben u.v.m.

Führung (kostenlos): Annette Winkelmann (Vorstand Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft Berlin e.V.)

Treffpunkt: 16 Uhr, Friedhöfe vor dem Halleschen Tor, Haupteingang: Mehringdamm 21, 10961 Berlin-Kreuzberg (U6/U7 Mehringdamm, Ausgang Blücherstraße)

Sonntag, 9. Oktober 2022, 11.00 Uhr

Verein Historisches Paretz e.V.

Kultur- und Geschichtssonntag 2022: 250 Jahre Prinz Louis Ferdinand von Preußen und Friedrich Gilly

11.00 Uhr Vortrag zu Leben und Werk von Prinz Louis Ferdinand von Preußen (Matthias Marr),

14.00 Uhr „Friedrich Gillys Entwürfe für Paretz“. Ein Beitrag über die Zusammenarbeit von Vater und Sohn Gilly (Vortrag von Frau Dr. Hella Reelfs (1928-2006) aus dem Jahre 1998, gelesen von Hans

Jochen Röhrig),

17.00 Uhr Musik aus der Zeit des Prinzen Louis Ferdinand (Gesang Katharina Schwarz, Lyrische Sopranistin).

Montag, 10. Oktober 2022, 16.30 bis 18.00 Uhr

Führung durch die Ausstellung „Friedrich Gilly (1772–1800): Kubus, Licht und Schatten“

Dr. Jan Mende, Museum Knoblauchhaus Berlin

https://www.stadtmuseum.de/ausstellungen/friedrich-gilly-1772-1800

Siehe auch: Unsere Projekte: Friedrich Gilly 250

Für Mitglieder der Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft Berlin.

Donnerstag, 24. November 2022

Sonderführung für Mitarbeiter:innen des Stadtmuseums Berlin im Rahmen von:

„Friedrich Gilly (1772‒1800) Kubus, Licht und Schatten“.

Führung auf den Friedhöfen vor dem Halleschen Tor: Berlin um 1800

Die Friedhöfe vor dem Halleschen Tor sind neben dem Dorotheenstädtischen Friedhof die bedeutendste historische Friedhofsanlage in der Mitte Berlins. Wir beginnen an der Langhans-Gedenkstätte im Mausoleum Massute, wo wir über die Berliner Topographie um 1800 und die Gründe für die Errichtung der Friedhöfe (ab 1735) an diesem Ort informieren. Danach führen wir mit Erläuterungen zu den Ehrengrabstätten von Carl Ferdinand Langhans, David Gilly, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff/Antoine Pesne, zum Mausoleum Eben u.v.m.

Führung: Annette Winkelmann (Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft Berlin e.V)

24. September bis 30. Dezember 2022

Ausstellung in der Marienburg, Malbork, Polen

„Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę“ – Malbork między polityką a sacrum (1772–1856)

„So muß die Heilige Jungfrau Maria ihren entweihten Sitz sehen.“ Die Marienburg zwischen Politik und Sakralem (1772–1856)

Die Marienburg mit dem Hochmeisterpalast wurde 1997 in die UNESCO-Liste aufgenommen. Seit ihrer Entstehung erregt sie Interesse und Bewunderung, und seit mehr als 200 Jahren werden hier systematische Forschungs- und Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Ausstellung erzählt von den Anfängen dieses Prozesses, der bis heute andauert und bei dem wissenschaftliche, denkmalschutzfachliche, aber auch ideologische Argumente zum Tragen kommen.

Die Exponate der Ausstellung führen die Besucher durch die Geschichte der baulichen Umgestaltung der Marienburg und zeigen ihr halbzerstörtes Erscheinungsbild vom Ende des 18. Jahrhunderts sowie die Phasen der Entstehung des preußischen Pantheons – einer politischen Schöpfung aus der Zeit der Romantik. Sie werden eine neue Perspektive auf die von Friedrich Gilly vorgeschlagene deutsche Festung und die Ursprünge der preußischen „weißen Legende“ des Deutschen Ordens entdecken. Ein wichtiges Element der Ausstellung ist die Serie „Schloss Marienburg in Preußen“, das erste Album mit grafischen Ansichten von Schloss Malbork aus dem späten 18. Jahrhundert, das die Wahrnehmung der Rolle der Backsteinfestung in den Kreisen der aufgeklärten preußischen Elite maßgeblich beeinflusste. Die Ausstellung präsentiert ideologische Themen und zeigt das Deutschordensschloss als Element der patriotischen Würdigung des Ordens in der preußischen Gesellschaft, als es zu einem romantischen Symbol, einer Art Erinnerungszeichen wurde, das alle Bewohner der preußischen Provinz unter der Schirmherrschaft der Hohenzollern vereinte. Die Ausstellung zeigt auch, wie die Geschichtspolitik von Theodor von Schön die romantische Restaurierung von Schloss Malbork (1817–1856) und die Arbeit des Architekten Karl Friedrich Schinkel beim Wiederaufbau der Festung beeinflusst hat.

Friedrich Gilly 1772–1800: Kubus, Licht und Schatten

Hg. Jan Mende

300 Seiten, 250 überwiegend farbige Abb., Festeinband

Lukas Verlag

Oktober 2023

ISBN 978-3-86732-427-4

30,00 €

Der bereits im Alter von 28 Jahren verstorbene Friedrich Gilly war der innovativste deutsche Architekt seiner Zeit. Seinen Zeitgenossen galt er als »Genie im Baufache«, und sie hatten recht.

Gillys Architekturideen waren kompromisslos. Nur wenige seiner Entwürfe sind tatsächlich gebaut worden, aber seine Architekturvisionen beflügelten selbst noch die Moderne des 20. Jahrhunderts.

Radikal wie kein anderer zielte er aufs Ganze: Baukunst war für ihn eine treibende Kraft der gesellschaftlichen Erneuerung.

Anlässlich seines 250. Geburtstages veranstaltete das Stadtmuseum Berlin im September 2022 ein wissenschaftliches Symposium sowie eine Ausstellung im Musuem Knoblauchhaus. Dieser Band des Lukas

Verlags Berlin dokumentiert die hochkarätige Veranstaltung.

Verheiratet, verschwägert, verschwippschwägert: Die Berliner Familien Gilly, Hainchelin und Gentz

Mit einem ausführlichen genealogischen Anhang

Autorin: Annette Winkelmann

114 Seiten, 19 Abb., März 2024

ISBN 978-3-75832-425-3, 19,99 € (Softcover)

ISBN 978-3-75974-483-8, 10,99 € (E-Book)

Verlag: Books on Demand, https://buchshop.bod.de/

Verheiratet, verschwägert, verschwippschwägert. Der Titel deutet es an: in diesem Band geht es vor allem um ein familiäres Netzwerk. Sechs Geschwister der um 1800 in Berlin ansässigen Familien Gilly, Hainchelin und Gentz, darunter der Baumeister und Architekt Friedrich Gilly (1772–1800) und seine Frau Marie Ulrike Hainchelin (1771–1849), finden zwischen 1793 und 1800 zu drei Ehepaaren zusammen. Sie sind auf so ungewöhnliche Weise untereinander verbunden, dass diese Familienkonstellation im vorliegenden Band ausführlich untersucht wird. Den äußeren Anlass für eine vertiefte Beschäftigung mit den Familien Gilly, Hainchelin und Gentz bot der 250. Geburtstag Friedrich Gillys im Jahr 2022. Neu ermittelte oder korrigierte Lebensdaten zu den drei Familien finden sich im ausführlichen genealogischen Anhang. Bisher ungedruckte Briefe und Dokumente sowie zahlreiche unbekannte Umstände aus dem näheren Umfeld Friedrich Gillys werden hier zum ersten Mal präsentiert.